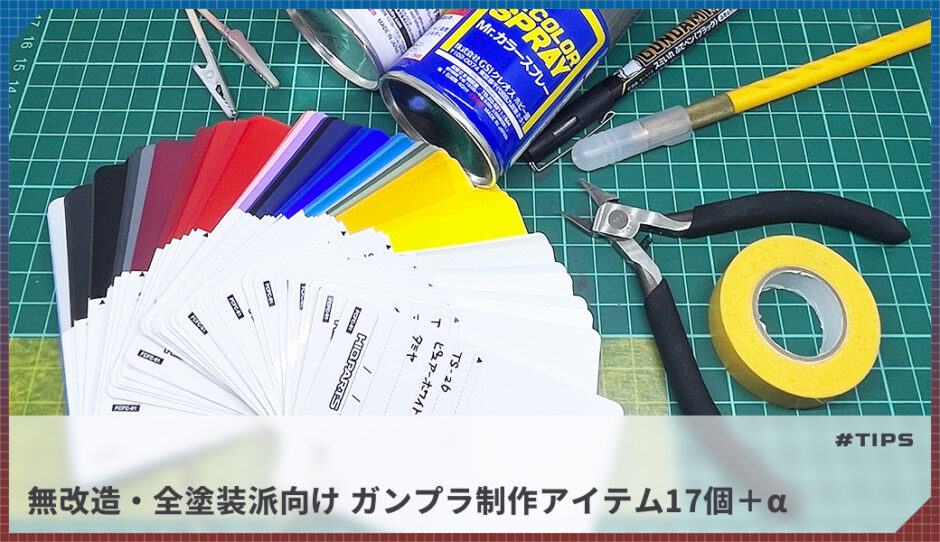

プラモデル制作には、いくつかの道具が必要です。今回は、全塗装でプラモデルを作っている僕が、いつも使う道具を全て紹介します。

加えて、持っているとより便利な道具や、今後僕が買う予定の道具などもまとめます。

あくまで塗装初心者向けに紹介

全塗装というと、いつも素組みの人や塗装を始めたての人にはハードルが高く、揃える道具も多く感じるかもしれません。

ただ、僕はめんどくさがりお手軽制作スタイルなので、元のプラスチックの形状を変える改造や、パーツの合わせ目消しはしません。なので、ディティールアップのための道具は紹介できないのでご注意を。

逆に、

- これまで素組みやパチ組みで作ってきた人

- これまでガンダムマーカーでの部分塗装をやってきた人

- プラモデルをもっと好きな色で塗りたい人

- 高価な道具や機材にこだわるより、手軽に塗装を始めたい人

という人の参考にはなれるかと思います。

あくまで僕の制作スタイルに沿った目線ですが、道具は以下の5つのカテゴリに分けて順に紹介します。

- プラモ制作の必須アイテム

- 塗装制作の必要アイテム

- あると便利なアイテム

- 買う候補のアイテム

- ほぼ使っていないアイテム

1:プラモ制作の必須アイテム2選

まずは塗装の有無を問わず、プラモ作りの必須アイテムの紹介です。中身を箱から出して組み立てるだけなら、この2つがあれば完成します。

1-1:ニッパー

- ランナーからパーツの切り取り

- パーツに付いているゲート跡の切り取り

- そのほかパーツの切断や加工処理など

プラモデル組み立ての必需品、ニッパーです。

一般的なものならホームセンターや100円ショップでも手に入りますが、刃が薄くて細いプラモデル専用のニッパーがおすすめです。

僕はランナーカット用とゲート跡カット用に分けて、2種類を使っています。

プラモデルを組み立てる時に、パーツにくっついている枠のことです。

ランナーとパーツを繋いでいる部分をゲートと呼びます。ゲート跡とは、ランナーからパーツをカットした時に、パーツに残っているゲートのことです。

ランナーカット用ニッパー

まず、ランナーのカットにはグッドスマイルカンパニーの『MSS-41 匠TOOLS 極薄刃ニッパー』を使っています。

組み立てるキットやパーツによっては、ランナーとパーツを繋いでいるゲートが太く、刃が薄いニッパーで切り続けるとニッパーの刃こぼれになります。

なので、ランナーカット用にはそこまで価格が高くなく耐久性がありそうなもの。または、ダメになっても気にならないものがオススメです。

僕の場合、元々このニッパーはゲート跡カット用でしたが、買い換えるにあたってランナーカット用に変えました。

ゲート跡カット用ニッパー

ゲート跡のカットにはタミヤの『クラフトツールシリーズ No.123 先細薄刃ニッパー』を使用。握り心地も良く、切れ味も良好。価格もそんなに高くないので長い事愛用しています。

ちなみに、ゲート跡カットのニッパーだとゴッドハンドの『アルティメットニッパー』が有名です。

特徴としては、

- 切断面が綺麗

- パーツが白化しにくい

- 力を入れずにサクッと切れる

など、その切断力の高さについてのレビュー記事も多く、使用者も多数。プラモデル用ニッパーについてネットで調べると、よくオススメに上がります。

ただ、価格が約6,000円と値が張ることや、刃がめちゃくちゃ薄いので扱いがデリケートなこと、何より僕は「パーツの白化」を気にしないので買ってません。

ニッパーでゲート処理をした時に、パーツのゲート跡が白く変色することです。詳しい原理については割愛しますが、プラスチック素材に圧力が加わることで発生します。

無塗装派の人には、パーツの白化は完成時の見栄えに影響するので、悩まされるポイントです。

ただ全塗装するなら、パーツが白化しても塗装面で隠れるので問題なし。(僕も元々は無塗装制作でしたが、全塗装を始めた理由の一つがパーツの白化が気になることと、その処理が面倒だからです)

以上から、パーツの白化を気にしない人や塗装前提の人なら、ニッパー選びにそこまで神経質になる必要はありません。

僕が使っているタミヤのニッパーも、そんなに白化は気にならないですし、軽い力で切断できるのでオススメです。

1-2:デザインナイフ

ゲートを切ったあとのパーツに対して、ニッパーだけでは綺麗に切り取れなかったゲート跡の処理に主に使用します。

使っているのはオルファより発売の『アートナイフ10B』です。この商品を選んだのに特に理由はなく、メジャーブランドながら、かなり手頃な価格で替え刃も25枚付いているので購入しました。

その他にもパーツに塗った塗料のはみ出た部分をカリカリ削ったり、マスキングテープをカットしたりと、使い方次第で一本あるといろいろ便利です。

- パーツに付いているゲート跡の切り取り

- マスキングテープやシール類のカット

- はみ出た塗料の削り取り

- パーツを削ったり、整えるためのディティールアップ

2:塗装制作の必要アイテム15選

次に、プラモを塗装して仕上げるために必要なアイテムの紹介です。先に紹介した「ニッパー」と「デザインナイフ」合わせたこの17個のアイテムがあれば、プラモ塗装には困りません。

2-1:スプレー缶塗料

- プラモデルへの塗装全般

- 広い面積や細かな塗り分けが不要なパーツへの塗装に最適

プラモデル塗装用のスプレータイプの塗料です。そのままパーツに吹き付けるだけでいいので、手軽に塗装を楽しめます。

一般的な塗装用スプレーならホームセンターや100円ショップでも手に入りますが、やはりクレオスやタミヤなど、プラモデルへの塗装を前提に作られているスプレー缶塗料から選ぶのがオススメです。

ただ、スプレー缶塗料は手軽な反面、キットによっては塗りたいイメージに合う色が塗料のラインナップにないことも多いです。

その場合は塗料色が豊富な「瓶入り塗料」を使います。

2-2:瓶入り塗料

- プラモデルへの塗装全般

- 塗装方法しだいで様々な塗り方や塗り分けが可能

- 塗料同士を調合すれば自由な色の表現が可能

プラモデル塗装用のガラス瓶に入ったタイプの塗料です。有名なところだとクレオスやタミヤ、ガイアノーツ、フィニッシャーズなどの会社から発売されています。

僕はスプレー缶塗料だと足りない色を補う目的で、必要に応じて購入。

例えば、クレオスのスプレー缶塗料のラインナップは約100色程度ですが、同じクレオスの瓶入り塗料である『Mr.COLOR』シリーズは200色ほどの塗料が揃っています。(2025年10月時点)

さらに他のメーカーの塗料も含めると選ぶ色には困りません。

瓶入り塗料はスプレー缶塗料と違って、基本的には塗料はそのまま塗らず「うすめ液」で塗料を薄めて使います。(塗料の種類や使いどころにもよりますが)

また、塗料の塗り方は「エアブラシ」や「筆塗り」での塗装が一般的です。

塗装に使う「小型のスプレー型の装置」です。「コンプレッサー」という、圧縮した空気を送り出す機械と繋ぎ、空気の流れで塗料を霧状にして吹き付けます。

筆を使って塗料を直接パーツに塗り重ねていくやり方です。絵を描くような感覚なので、手軽でシンプルな塗装方法になります。

ただ僕の場合、以下のメリットとデメリットを考えた時にデメリットの方が大きいので、エアブラシは使わないのと筆塗りも限定的にしかやりません。

エアブラシのメリット・デメリット

- 広い面積でも均一な塗装ができる

- 塗膜が薄いので乾燥が早く、塗り重ねても厚塗りになりにくい

- グラデーション塗装など、さまざまな塗装表現が可能

- エアブラシ本体やコンプレッサーを揃えるのに数万円のコストがかかる

- 塗装前のセッティングや、使用後の片付け、道具の洗浄が面倒

- 吹き加減や距離を掴むのに練習が必要

筆塗りのメリット・デメリット

- 筆と塗料があればいいので比較的安い費用で道具が揃う

- 塗料が飛び散らないので塗装ブースがなくて済む

- 準備や後片付けに手間がかからず簡単

- 小さいパーツの塗装や細かなデザインを施すのに最適

- 広い面を塗る場合、色ムラが出やすい

- 厚塗りになりやすく均一に塗装できない

- 塗り終わるのに時間がかかる

この辺は、僕の塗装技術の問題もありつつ「どれだけ塗装に、そしてプラモ作りにお金と時間をかけるか?」みたいな話でもあります。

どっちにしても僕は、瓶入り塗料には「イージーペインター」を使っています。

2-3:イージーペインター

- プラモデルへの塗装全般

- スプレー缶と同様の使用感

- 瓶入り塗料で塗りたいけどエアブラシの導入が難しい場合

イージーペインターは、ガイアノーツから発売されている塗装ツールです。自分の好きな塗料を本体にセットすれば、スプレー缶と同じ感覚で塗装できます。

さっきも書いたように、エアブラシは個人的にデメリットの方が大きいので、瓶入り塗料の塗装にはこのイージーペインターを使っています。

イージーペインターならスプレー缶と同じ使い勝手のまま、豊富な色(調色をするなら文字通り無限)を選べるし、エアブラシほど導入コストも高くなくて、片付けも楽です。

僕のように、「塗れる色の種類は豊富に欲しい」「塗装のクオリティや表現の自由さ以上に、手軽さやコスト面が重要」という人にオススメです。

イージーペインターの使い方については以下に書いたので、よければご覧ください。

2-4:うすめ液

- 瓶入り塗料の希釈

瓶入り塗料を使うには、塗料そのままじゃなく薄める必要があります。うすめ液はその時に使う希釈用の液体です。

うすめ液はクレオスやタミヤなどメーカーごとに発売されているほか、同じメーカーの中でもラッカー系塗料用、エナメル系塗料用など塗料の種類に応じた商品がラインナップされています。

基本的に「クレオスの塗料には同じクレオスのうすめ液」のようにメーカーを揃えた方が、それぞれの効果を一番発揮できます。

イージーペインターはもちろん、筆塗りやエアブラシでの塗装をする際には必須のアイテムです。

2-5:洗浄液

- 道具に残った塗料の洗浄や拭き取り

塗装に使った筆やエアブラシに残った塗料を拭き取るための、洗浄用の液体です。こちらも、クレオスやタミヤなど各メーカーから発売されています。

こちらもうすめ液と同じで「クレオスの塗料にはクレオスの洗浄液を」といった感じに、使った塗料と洗浄液はメーカーを揃えるのが良いです。

僕もクレオスの『Mr.ツールクリーナー改』とガイアノーツの『ツールウォッシュ』をそれぞれ持ってます。

2-6:塗装用持ち手棒

- 塗装時や乾燥時に、パーツを掴んで保持するために使用

主にサーフェイサーや塗料、トップコートを塗る時の持ち手に使います。

有名なものだとクレオスから発売されている『Mr.ネコの手持ち手棒』ですが、36本入りで定価1,100円です。(2024年8月現在)

個人的に割高に感じたので、僕は同じ価格帯で50本入りの以下の商品を購入。持ち手全体の長さは16cm、クリップ自体の長さは3.6cmほどで、挟む深さを変えれば小さいパーツから大きなパーツまで対応可能。

実際使ってみるとクリップの保持力が良く、パーツのポロリがないので安定感は十分です。

2-7:塗装ベース(持ち手立て)

- 持ち手棒で保持したパーツを刺して固定する

- 塗装時の塗装台や乾燥時の乾燥台として使用

塗料を塗ったパーツを乾燥させる時に、持ち手をそのまま刺して乾燥できる塗装ベースです。

こちらもクレオスなどの模型メーカーから以下のような専用の商品が出ています。

ただ、僕は100円ショップに売っている『ネコの爪とぎ』で代用しています。

どちらもダンボールの板を何層も重ねた作りなので、モノとしては同じ。使用感については特に不満もないので、こだわりがなければ安い代用品で十分です。

2-8:サーフェイサー

主に塗装に入る前の下地としてパーツに吹く塗料です。

- 塗装前の下地塗料として使用

- プラスチックの成形色(白・赤・青など)を統一して、上に塗る塗料の発色を安定

- 塗料の密着性が上がるので、塗装が剥がれるのを防ぎ耐久性UP

- 使うサーフェイサーの色によって、上に塗る塗料の発色をコントロール

サーフェイサーを吹く目的は人ぞれぞれなのと、そもそも吹かない人もいると思いますが、僕の結論は「吹く必要があるパーツなら使う」という感じで使用。

僕はエアブラシは使わないので、クレオスより発売のスプレー缶タイプの『Mr.フィニッシング サーフェイサー1500』シリーズのホワイト、グレー、ブラック各色を使っています。

ちなみに、サーフェイサーには商品によって500、1000、1500など番手と呼ばれる数字が振られています。これは粒子の細かさのことで、数字が高いほど粒子が細かく、表面のざらつき感に違いが出ます。

僕はどの色を吹いた時でも表面の質感を合わせたいので、1500番のもので統一しています。

2-9:マスキングテープ

- パーツの一部を塗り分ける時に、不要な塗料が付かないように保護

塗装の際、パーツの一部を別の色で塗り分ける時に塗料のはみ出し防止として使います。

僕は、テープを貼る部分のサイズに応じて太さの違うものをいくつか買ってますが、この辺はお好みですね。

マスキングテープ自体は、100円ショップで買えるものやホームセンターに置いてある工具メーカーのものなど多種多様。ただ、モノによっては粘着力が弱かったり、逆に強すぎてプラスチックに粘着跡が残ったりします。

なので、やっぱりクレオスやタミヤなどから発売されてる、プラモデルへの使用が前提の商品を買っておけば間違いないです。

2-10:コート剤

プラモデル制作の仕上げの一吹き。コート剤です。

パーツに吹くことで、表面のツヤを整えプラスチックの質感を変えることができる無色透明の塗料です。また、パーツ表面の塗装やシール、デカールを保護する役割も持ちます。

プラモデルのコート剤で有名なのはクレオスより発売の『水性トップコート』や『Mr.スーパークリアー』シリーズ。

クレオスのコート剤にはパーツ表面の仕上がり方が異なる、つや消し、半光沢、光沢の3種類が発売されています。

僕は基本的につや消し派なので『Mr.スーパースムースクリアー つや消し』を主に使っています。

- プラモデル制作の完成前の最終工程で使用

- 無塗装・塗装問わず、表面の質感を変える

- 塗装面やデカールを保護して、剥がれを防止

2-11:塗装ブース

塗装の時に、塗料が飛び散って床や壁が汚れるのを防ぐ塗装ブースです。ただ僕は現状、ダンボールを組み立てただけの簡易的なもので代用してます。

塗装ブースは値段がピンキリですが、モノによって数万円の出費にはなるので、自分の家の間取りや置き場所をよく検討の上で購入しましょう。

- スプレー缶やエアブラシ塗装時の、塗料の飛散防止

2-12:防毒マスク

- スプレー缶やエアブラシ塗装時の、塗料の吸引防止

塗装の時に着用する防毒マスクです。

塗装ブースを設けても、多少なりとも空気中に塗料の粉塵が舞います。使う塗料の種類によって差もありますが、塗料には人体に有害な化学物質が含まれているので、塗装の際は防毒マスクをつけましょう。

上の写真の時は、赤色のスプレー缶塗料を吹いたのでマスクの吸引口が赤く染まってます。マスクなしだとこの粉塵を直で吸い込んでいたことになるわけです。

防毒マスクもピンキリで、基本的に値段が高いほど性能が良かったり、繰り返し使用が可能なものですが、僕は安めの『3M 防毒マスク 塗装作業用マスクセット』を使っています。

他の防毒マスクは使用したことないので、比較はできませんが、着用中はシンナー臭などの塗料の臭いは全く感じませんし、空気中の塗料の粉塵も口や鼻に吸い込むことなく、しっかり防いでくれます。

2-13:エナメル系スミ入れ塗料

タミヤから発売されている、エナメル系のスミ入れ塗料です。

パーツに彫り込まれているスジ状のラインに塗料を流し込み、陰影を表現することでキット全体のディティールを際立たせ、リアルさを演出するためのテクニックです。

プラモデルのスミ入れ塗料としてメジャーな商品で、僕のような素人からプロモデラーまで広く愛用されています。

瓶のフタに極細の筆がついていて、パーツのモールドに筆を当てると塗料がスーッと勝手に流れていきます。塗料も薄めた墨汁のようにサラサラした質感で、ペンのように「書く」必要がないのでとても楽にスミ入れが可能です。

タミヤのスミ入れ塗料には黒色だけじゃなく、ダークグレーやピンクブラウンなど幅広い色が揃っているので、パーツの色に合わせてスミの色もチョイスできます。

- パーツへのスミ入れ

2-14:プライマー塗料

ポリキャップや金属パーツなど、塗料が乗りにくく塗装ハゲを起こしやすい素材に対して塗装前の下地として塗ることで、塗料の食いつきを良くするものです。

本来の使い方は上記なのですが、僕はABSパーツを塗装する際に、パーツ割れを防ぐ目的をメインに使用しています。使ってる商品は染めQテクノロジィより発売の『ミッチャクロン マルチ スプレー』です。

ABSのパーツ割れの原因や、塗装のポイントは以下の記事にまとめているので、よければ読んでみてください。

パーツ割れを起こさないために、そもそもABSパーツには塗装しない人もいると思いますが、僕は自己責任の元塗装をしています。その際には予防策として、プライマー塗料を前もって塗っておくのがオススメです。

- ABSパーツへの塗装前に使用

- 塗料の浸透によるパーツ割れの防止

2-15:ガンダムマーカー(塗装用)

スプレーだと塗りづらかったり、マスキングが面倒な細かい箇所には部分的にガンダムマーカーを使うこともあります。

例えば、ガンプラだとガンダムタイプの目の部分には『ガンダムアイグリーン』、ビームライフルのカメラには『ガンダムメタブルー』など、メタリック色の部分塗装にピッタリな塗料が発売されているので、使い勝手が良いものだけ集めておくと便利です。

- 塗り分けが面倒な小さなパーツへの部分塗装

3:あると便利なアイテム6選

続いて僕が使っている、買わなくてもいいけど持っておくと便利なアイテムを紹介します。

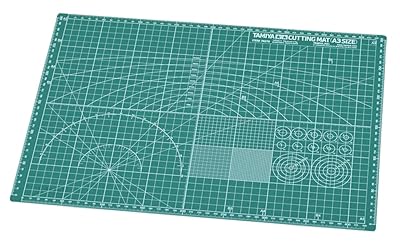

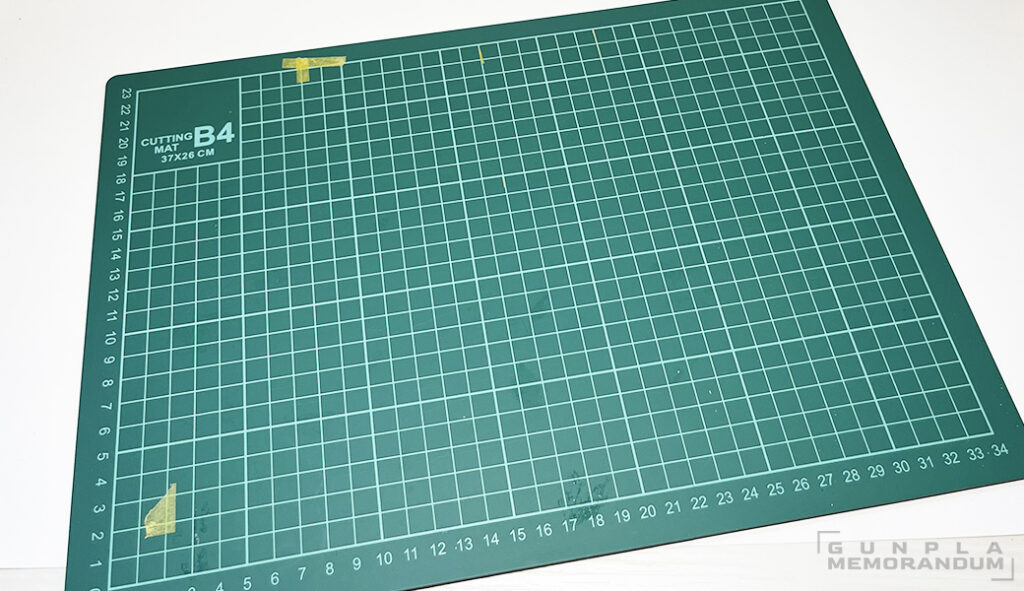

3-1:作業マット

- 制作作業の全般

机に敷いている作業マットです。特にデザインナイフでマスキングテープをカットする時や、パーツのゲート処理をする時などに机が汚れたり傷つくのを防げるので便利です。

有名メーカーからも以下のような商品が販売されています。

ただ僕は特にこだわりもないので、100円ショップに売っているB4サイズのものを使っています。

3-2:極細綿棒

- スミ入れの時に、はみ出たスミの拭き取り

主にスミ入れの後に、モールドからはみ出たスミ入れ塗料を拭き取る時に使います。

ティッシュや市販の綿棒を使うこともありますが、ティッシュだとパーツの奥まった部分を拭き取れません。また、市販の綿棒だと先端の綿が柔らかいのですぐバラけてしまい、かなりの本数を消費します。

プラモデル制作に適した綿棒なら、市販のものに比べ綿が固くバラけにくいのと、先端が細いので小さいパーツや奥行きのあるパーツにも対応できます。

タミヤやクレオスなど複数のメーカーから類似商品が発売されてますが、僕はガイアノーツの『new精密綿棒』を使っています。

3-3:竹串

- 塗装時のパーツの持ち手代わり

パーツを塗装する際の持ち手の代わりに使用します。

パーツによっては、先ほど書いた「持ち手棒」のクリップだと掴めない小さなパーツもあります。その際に、竹串をパーツの隙間に刺したり、マスキングテープと組み合わせてパーツの塗装しない面を竹串に貼り付けて活用しています。

消耗品なので商品としては100円ショップのもので十分です。

3-4:パーツ保管袋

- パーツの保存

- 余ったパーツやシール類の保存

ランナーからカットしたパーツを入れておく袋です。

僕は組み立て前に全てのパーツをランナーからカットしますが、どれがどの部分のパーツか後で分かるよう、部位ごとなどで袋を分けて管理します。

商品としてはチャック付きでパーツがこぼれず、大容量でお得な以下を使っています。

袋のサイズとしても縦15cm、横16.5cmと大きすぎず小さすぎないサイズ感で収納しておくのにも収まりがいいです。

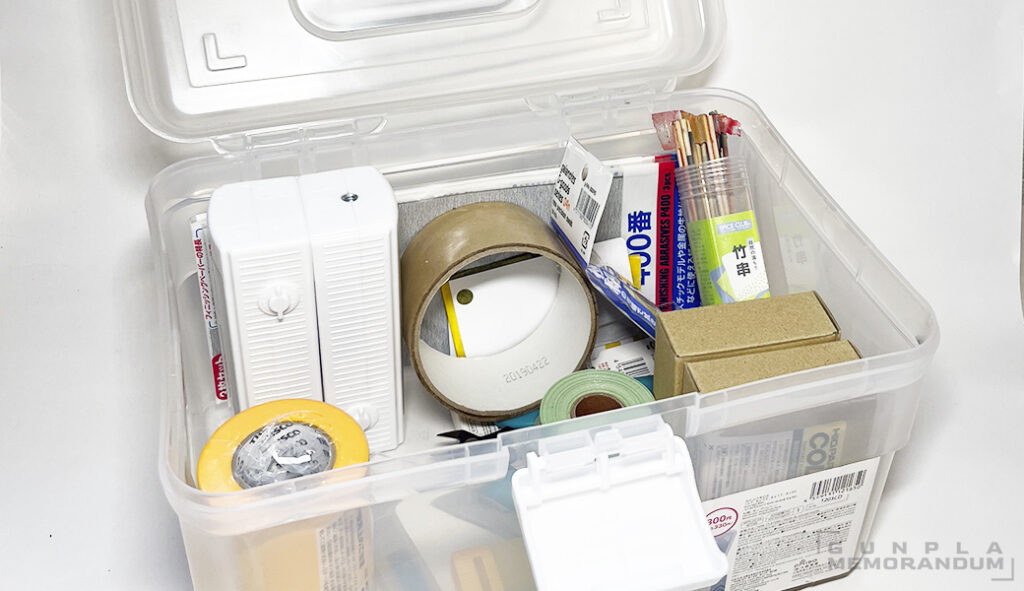

3-5:道具保管箱

諸々の道具を収納しておくための道具箱です。

- 道具の整理、収納

必要なサイズや収納力、使い勝手など求めるものは人それぞれだと思いますが、僕はまとめて保管できればOKなので100円ショップの簡易的なものを買っています。

ニッパーやデザインナイフ、ガンダムマーカーなど細々したものは以下、幅27.5cmの『ストックBOX』を使用。

塗装用のスプレー缶は持っている本数も多いので、まとめて収納できる以下の幅36.5cmの『収納ボックス』を使用しています。

3-6:カラーチップ

- 塗装に使う塗料選び

塗装する時の色の選定に使います。塗料の色味を確認するのに毎回試し塗りをするのは手間だし、塗料がもったいないので購入しました。

プラスチック製のスプーンやプラスチック片をカラーチップに使う人もいますが、僕は場所を取らなくて保管もしやすい紙製のものを使用。

商品としてはHIQPARTSより発売の『ハイキューカラーチップ(ソリッドカラー用)』です。

手のひらに収まるサイズで場所を取らないのと、一箱で70枚入りなので一個買うだけでも十分な色を揃えられます。

4:買う候補のアイテム2選

お次は、僕が今後購入を考えている道具の紹介です。

4-1:ランナースタンド

- 制作前のランナーを立て掛けて、見分けやすく整理

箱から出したランナーを立てかけておけるランナースタンドです。

目的のランナーを探す時って地味に面倒で、特にガンプラのMG(マスターグレード)シリーズなどはランナー数が多いので、手元に重ねたままだと「あれ、Aのランナーどこいった?」となりがちです。

ランナースタンドで番号順にランナーを立てかけておけば、迷子にならないので手際よく作業を進められます。

以下のような折りたたみ式の紙製のものなら、保管に場所を取らないので便利です。

4-2:ピンセット

- 小さなパーツを掴んだり組み立てる時

- パーツへシールやデカールを貼る時

小さなパーツを取り付ける時や、シール、デカール類を貼る時に重宝します。

指で作業すると、パーツの奥まったところに指が届かなかったり、自分の指でパーツが隠れて最悪紛失する可能性もあります。

シールを貼る時も、指で掴むと皮脂で粘着力が弱まり剥がれる原因になるので、一つ持っていて損はありません。

5:ほぼ使ってないアイテム2選

最後に、買ったものの結局、ほとんど使っていないアイテムを紹介します。

5-1:やすり

- パーツについたゲート跡の処理

- パーツの削り出しなどの加工

やすりの使い所としては、例えばニッパーやデザインナイフでゲート処理をしたパーツの仕上げや、パーティング処理の時などです。

プラスチック樹脂を成形する時に使う金型の跡をパーティングラインと呼びます。パーティング処理とは、パーツを磨いてパーティングラインを消して、見た目を整えることです。

やすりには紙やすりや金属やすりなど、材質や形状もさまざまです。また、やすりには500番や1000番など番手と呼ばれる粗さの違いがあり、粗さの異なるやすりを目的によって使い分けます。

僕も元々はゲート跡の仕上げを目的に、いくつか購入しました。が、パーツの一つひとつをやすりがけすることを考えると気が遠くなったので、結果ほぼ使っていません。

もちろん、やすりがけをやった方が完成後のクオリティに差が出ることは理解しつつも、自分のモチベーションと相談してやらないことを決めました。

5-2:ガンダムマーカー(スミ入れ用)

- パーツへのスミ入れ

スミ入れ用ガンダムマーカーにはいくつか種類があります。塗装せずに成形色のまま仕上げていた頃は『ガンダムマーカー スミいれ/極細タイプ』をずっと使用。いわゆる油性ペンと同じ使い勝手なので、特別クセもなく愛用してました。

その後、塗装を始めて使うのをやめたのは、極細タイプのガンダムマーカーに含まれるアルコール成分が、塗装を溶かす可能性があると知ったからです。

公式サイトにも以下の記載があります。

ガンダムマーカー スミいれ/極細タイプ

※本製品は、ガンプラの成型プラパーツの上から、直接塗ることを主に設計されています。ガンダムマーカー塗装用、Mr.カラー、ガンダムカラー、水性ホビーカラーの塗装面の上から使用した場合、塗装面を溶かしますのではみ出した部分にスミが残ることがあります。

GSI クレオス Mr.HOBBY

また、僕は使用経験はないですが、同じくクレオスのアルコール系スミ入れペン『ガンダムマーカー 流し込みスミ入れペン』も以下のように、塗装面への使用はNGとのこと。

ガンダムマーカー 流し込みスミ入れペン

・ガンダムマーカー塗装用やMr.カラーなど、他の色と重ね塗りはしないでください。塗装の上から使用した場合、インクが下地塗料を溶かします。

GSI クレオス Mr.HOBBY

・塗装後にコート剤を使用すると、にじむ場合があります。

・メッキパーツの上から使用するとメッキ面を溶かします。

以上を理由に、塗装を始めてからは先に書いたタミヤのスミ入れ塗料を使ってます。

少しずつ買い足して便利にしていきましょう

紹介したアイテムとしては、かなりの数になりましたが、最初から全部買う必要はもちろんありません。

僕も最初に買ったのはニッパーだけ。塗装に興味を持ち出してからガンダムマーカー、コート剤、スプレー缶と買い集め、より便利に効率良く作業できるよう、揃えていきました。

必要になったタイミングで、できる範囲から揃えてプラモ制作を便利に快適にしていきましょう。